Il concetto di specie e la classificazione dei viventi

Il concetto di specie. Sempre più spesso il pubblico viene tempestato di messaggi da parte dai mass media sulla necessità di proteggere l’ambiente e le specie che ospita. Ma siamo sicuri che il concetto di specie sia conosciuto e la moderna classificazione dei viventi sia sufficiente a dare una visione chiara di ciò che viene […]

Il concetto di specie.

Sempre più spesso il pubblico viene tempestato di messaggi da parte dai mass media sulla necessità di proteggere l’ambiente e le specie che ospita. Ma siamo sicuri che il concetto di specie sia conosciuto e la moderna classificazione dei viventi sia sufficiente a dare una visione chiara di ciò che viene proposto?

Ritengo sia fondamentale chiarire almeno il moderno concetto di specie e fornire i fondamenti della classificazione dei viventi, per fornire le chiavi interpretative corrette al pubblico non specialista, in modo da poter validamente soppesare le informazioni che riceve.

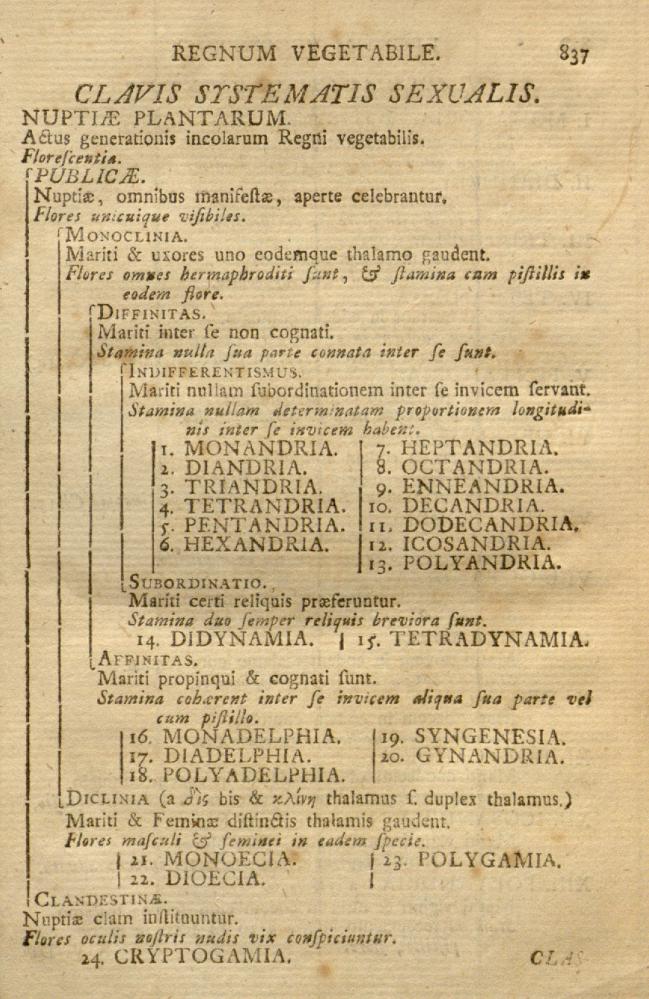

In biologia, dalla rivoluzione darwiniana, è mutato completamente il concetto di specie, e poiché è impossibile avere una chiara visione della storia della vita e della definizione stessa di organismo, ritengo fondamentale appropriarci di questo fondamentale concetto. Quando, nel 1735, Carl von Linné (1707-1778) propose il suo sistema di classificazione, le specie erano considerate come fisse ed immutabili. Si ritenevano appartenenti alla stessa specie, organismi che condividevano le stesse caratteristiche morfologiche.

Questa prima definizione di specie è stata successivamente affinata, per confluire nella definizione data dagli estensori della nuova sintesi. Per questi il criterio di distinzione è l’isolamento riproduttivo. In pratica appartengono alla stessa specie gli individui che condividono lo stesso patrimonio genetico e, quindi, sono isolate riproduttivamente. Il concetto di isolamento riproduttivo, non sottende necessariamente la sterilità fra specie diverse, ma l’esistenza di meccanismi isolanti che rendono pressoché impossibile l’accoppiamento.

Questa definizione appare già più soddisfacente della precedente, ma non del tutto. Il problema cruciale, su cui discutono i tassonomisti da oltre cent’anni, ben messo in evidenza per i virus da Eigen e successivamente esteso da Dawkins a tutti i viventi, è che il concetto di specie è un artificio dei naturalisti. Se abbiamo a che fare con due organismi che rispondono alle definizioni più sopra esposte, lo studioso li ascriverà alla stessa specie, ma ciò non significa che effettivamente condividano interamente il loro patrimonio genetico.

L’opera incessante della selezione naturale sulle mutazioni intraspecifiche e sulla variabilità presente nelle popolazioni, produrrà continuamente delle differenze che, per quanto impercettibili, differenzieranno maggiormente le diverse popolazioni che ascriviamo ad una stessa specie.

Mentre queste variazioni saranno continuamente rimescolate fra i membri di una stessa popolazione, aumenteranno continuamente le differenze fra popolazioni isolate tra loro. Addirittura, se estendiamo nel tempo la definizione di specie, ci rendiamo conto che definiamo organismi che condividono sempre meno il loro patrimonio genetico.

Questa, che potremo definire una rivoluzione concettuale, ha portato, congiuntamente all’incremento delle conoscenze derivate dalla genetica, a sconvolgere anche le classificazioni, in passato costruite soprattutto sulla morfologia e l’anatomia, ed in cui ancora tutti i viventi venivano divisi nei due Regni, animale e vegetale, così come li aveva divisi Carl von Linné, colui che aveva costruito la prima classificazione dei viventi basata su dati scientifici e che aveva inventato il sistema binomiale tuttora adottato.

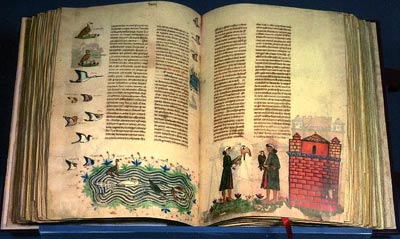

E’ vero che il primo che aveva proposto di adottare un sistema binomiale era stato Federico II di Svevia nella sua opera De arte venandi cum avibus, ma in ambito scientifico non è sufficiente proporre ma è necessario sviluppare in modo razionale e giustificare oggettivamente.

Inoltre, purtroppo, ancora oggi accade che lo schema evolutivo dei viventi venga presentato come una scala in progressione al cui culmine vi è l’Uomo, mentre già Darwin aveva presentato come un corallo con i diversi rami che si uniscono alla base, a rappresentare quello che viene definito con l’acronimo LUCA (Last Universal Common Ancestor).

Malgrado il progresso delle conoscenze biologiche, la descrizione di migliaia di nuove specie e la scoperta dei Batteri, per decenni la suddivisione dei viventi fra Animali e Piante ha resistito fino a tempi recenti. Anche se già nel 1894 Ernst Haeckel aveva proposto di distinguere da Piante ed Animali gli organismi unicellulari, da lui definiti Protisti. Circa un secolo dopo, nel Herbert Copeland, propose di distinguere i Batteri dagli altri procarioti, definendoli Monere.

Un affinamento delle classificazioni, avvenne nel 1969, ad opera di Robert Whittaker che, basandosi sugli studi di Lynn Margulis, a sua volta ispirata dalle proposte di Ernst Haeckel e di Herbert Copeland e corroborata dai sui studi sull’endosimbiosi di cui è stata la prima e maggiore teorica, aveva diviso i viventi in cinque Regni: le Monere, ossia organismi procarioti, ossia privi di un nucleo cellulare, che dispongono di un unico cromosoma circolare, al quel tempo gli unici rappresentanti di quel Regno erano i Batteri, scoperti nel settecento da Antoni van Leeuwenhoek; i Protisti, organismi eucarioti, ossia che dispongono di un vero nucleo e che dalla loro scoperta, avvenuta nel settecento ad opera dei primi microscopisti, come van Leeuwenhoek ed inseriti “forzatamente” nei Regni allora riconosciuti, ossia quello delle Piante e quello degli Animali; le Piante, organismi autotrofi, ossia in grado di nutrirsi di materia inorganica; gli animali, organismi eterotrofi, i Funghi che, pur essendo eterotrofi, hanno caratteristiche ed origini assolutamente peculiari.

La classificazione dei viventi però si basava ancora principalmente sulle caratteristiche morfologiche ed anatomiche..

Nel 1950 un entomologo tedesco, Willi Hennig, da alle stampe il suo volume Grundzüge einer Theorie der phylogenetischen Systematik, in cui propone una nuova metodologia di classificazione. Questo libro riceve pochissima attenzione. La bomba doveva scoppiare qualche anno più tardi, nel 1966, quando venne pubblicato, in lingua inglese, dall’University of Illinois Press, con il titolo Phylogenetics Systematics. E’ la nascita del cladismo. Hennig intende ridefinire il modo di lavorare dei sistematici.

Riprende in considerazione gli alberi filogenetici, proposti da Haeckel più di cent’anni prima, non basandosi però su costruzioni fantasiose ma, definendo procedure e criteri a cui il tassonomista deve attenersi nella ricostruzione filogenetica. Nonostante le sue argomentazioni presentino un certo rigore logico-matematico, le possibilità di tradurle in pratica si dimostrano fallaci. Altrettanto fallace, la sua idea che da ogni specie capostipite debbano originarsi due specie figlie, da cui si dipartono altrettante specie ad ogni evento di speciazione.

Un importante contributo alla sistematica, dato da Hennig, è il concetto che la ricostruzione filogenetica deve appoggiarsi esclusivamente al riconoscimento delle sinapomorfie (comune possesso di caratteri plesiomorfi, cioè originari), e non alle simplesiomorfie (possesso di caratteri apomorfi, ossia derivati). Secondo i cladisti la ricostruzione dei gradi di parentela si riduce nella semplice traduzione in termini gerarchici dei rapporti di parentela che sono rappresentabili graficamente in un albero filogenetico.

Quindi ogni livello classificatorio, dal philum alla specie, deve avere necessariamente un taxon fratello, definito sister group da Hennig stesso e adelphotaxon da Peter Ax. Ovviamente ogni livello di taxa deve essere necessariamente monofiletico, infatti ognuno deve includere solo le forme derivate dal capostipite. Questo porta a rifiutare sia i taxa parafiletici (taxa che, pur comprendendo specie con antenati in comune, non le includono tutte) che polifiletici (ossia comprendenti specie originate da antenati diversi).

Questa metodologia sistematica, oltre a considerare la speciazione alla stregua di un artificio matematico, non tiene conto di un aspetto fondamentale del problema: l’evoluzione non può ridursi alla cladogenesi (speciazione), perché hanno importanza fondamentale anche l’adattamento, il superamento dei problemi ecologici sperimentati dagli generazioni precedenti, l’occupazione di nuove nicchie ecologiche resesi disponibili (radiazione adattativa). Il cladismo attualmente è molto diffuso fra i sistematici ma, inevitabilmente, sarà affinato o sostituito con il progressivo sviluppo ed affinamento delle metodologie genetiche.

Nel 1977, Carl Woese e George Edward Fox pubblicano un lavoro, basato sull’analisi comparativa delle sequenze ribosomiali dell’unità 16s del RNA delle Specie. In quest’ambito, Woese scopre un nuovo Regno, quello degli Archea, organismi procarioti completamente diversa dai Batteri e con caratteristiche peculiari. Nel 1990, Woese completa la sua analisi e propone la classificazione attualmente adottata che divide i viventi in tre Regni o, meglio, Domini: i Bacteria, gli Archea e gli Eucarya.

Questi ultimi comprendo tutti gli organismi eucarioti di cui, Plantae, Animalia e Fungi, costituiscono solo dei rami.

Nel 2003 Thomas Cavalier-Smith, ha istituito un’ulteriore Dominio, quello dei Chromista, basandosi su alcune caratteristiche peculiari: la presenza del reticolo periplastidiale situato fra le due “valve” del cloroplasto e le due membrane esterne, la presenza di clorofilla α e c. Inoltre, il cloroplasto è caratterizzato dall’essere formato, oltre che dalle due membrane tipiche, da due membrane esterne collegate al nucleo.

Ciò sarebbe dovuto ad endosimbiosi secondaria causata dall’ingestione di un’alga rossa unicellulare in un altro organismo eucariote. E’ necessario sottolineare che il Dominio dei Chromista non è accettato dalla maggior parte dei sistematici, poiché comprende organismi polifiletici, appartenenti oltre che ai Protisti, anche ai Fungi inferiori: questo porta a ritenere che si possa trattare più probabilmente di casi di convergenza evolutiva.

Leggi anche: Lo sviluppo della biologia evoluzionistica: dalle origini a Darwin

No Comment! Be the first one.