Utilizzo degli OGM in agricoltura

Alcune considerazioni sull’utilizzo degli OGM in agricoltura. Mi sembra necessario intervenire di nuovo nel dibattito concernente gli Organismi Geneticamente Modificati ed il loro utilizzo in agricoltura, poiché mi sembra che la battaglia in difesa della nostra agricoltura sia viziata da un’errata valutazione degli OGM. Purtroppo, la preclusione verso gli OGM viene spesso confusa con il […]

Alcune considerazioni sull’utilizzo degli OGM in agricoltura.

Mi sembra necessario intervenire di nuovo nel dibattito concernente gli Organismi Geneticamente Modificati ed il loro utilizzo in agricoltura, poiché mi sembra che la battaglia in difesa della nostra agricoltura sia viziata da un’errata valutazione degli OGM.

Purtroppo, la preclusione verso gli OGM viene spesso confusa con il controllo, attuato dalle multinazionali, del mercato delle sementi. Il problema è a monte, poiché il controllo di tale mercato da parte di sei multinazionali è pressoché totale, a prescindere dal fatto che le sementi siano OGM o meno. Ciò pone una serie di rilevanti problemi, che potrebbero essere affrontati solo con l’auspicabile creazione di banche del germoplasma vegetale nazionali e potenziando la ricerca pubblica.

Inoltre, va sottolineato che esistono rigidi capitolati per la valutazione degli Organismi Geneticamente Modificati, prima che questi siano immessi sul mercato.

Ovviamente, i controlli devono essere pubblici, poiché il controllore ed il controllato non possono essere rappresentati dallo stesso soggetto, ed inoltre solo il controllo pubblico, non viziato da interessi di parte, può garantire il cittadino.

Spesso si dichiara che le coltivazioni non OGM sono “naturali”. Per correttezza bisognerebbe premettere che, nonostante la promozione della cosiddetta “agricoltura biologica” che sarebbe “naturale”, le piante coltivate dall’uomo non sono quelle che si trovano in natura, ma sono il risultato di selezioni avvenute negli ultimi 10.000 anni. Infatti, le caratteristiche che sono utili all’uomo, non lo sono per la sopravvivenza della pianta in natura.

Una pianta coltivata ha bisogno di cure assidue poiché non è più in grado di sopravvivere in un ambiente in cui vige la selezione naturale (ossia la sopravvivenza differenziale del più adatto in quello specifico ambiente). Le piante selvatiche producono, ad esempio, potentissime tossine quando sono attaccate da parassiti e/o da erbivori. Questo è il motivo per cui le piante coltivate necessitano di essere difese con presidi sanitari (insetticidi, ecc.), in mancanza dei quali producono spesso sostanze che sono nocive anche per l’uomo (aflavotossine, precursori dell’acido cianidrico, ecc.).

La selezione delle caratteristiche utili all’uomo è stata fatta con un’accurata scelta delle piante che presentavano i caratteri più utili allo stesso e con l’ibridazione. Successivamente, sono stati sviluppati altri metodi più raffinati, come, ad esempio, l’irraggiamento.

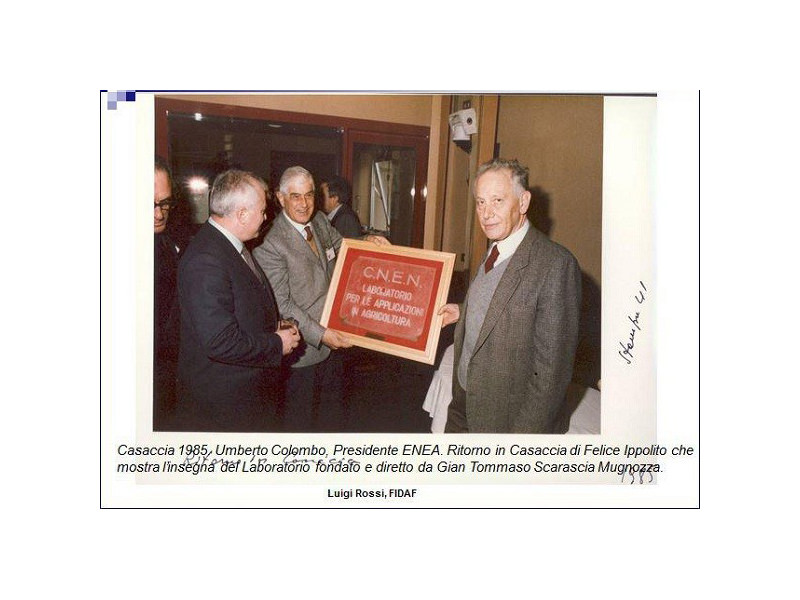

Il Grano Creso.

In questo contesto, mi piace ricordare come è stato ottenuto il Grano Creso (una delle migliori qualità di Grano duro): nel 1974 il Professor Gian Tommaso Scarascia Mugnozza ed il suo gruppo di lavoro del Centro Ricerche Casaccia dell’ENEA, dopo aver ibridato il Grano della varietà Cappelli con una varietà americana resistente ai climi aridi, lo espose a radiazioni gamma, dando il via a questo tipo di tecnologie. In più di trent’anni, nonostante il grande consumo del Grano Creso, con cui si fa la pasta, nessun problema è emerso, anzi, tutti gli studi hanno dimostrato le grandi qualità organolettiche dello stesso.

Negli ultimi anni si è messa a punto la tecnologia adatta ad inserire un singolo gene, formato da qualche migliaio di nucleotidi, nel corredo genetico complessivo di un organismo.

Questo allo scopo di dotare l’organismo ricevente di caratteristiche desiderabili. Questa tecnologia è già diffusa per la produzione di medicinali ed altre sostanze di uso terapeutico, mentre è stata applicata in un numero relativamente basso di piante utilizzate in agricoltura.

Paradossalmente, proprio i peggiori nemici delle biotecnologie, ossia gli ambientalisti, dovrebbero esserne i maggiori promotori, in quanto la selezione di piante resistenti ai parassiti, alle malattie, agli stress ambientali, e con una maggiore adattabilità e produttività, potrebbero consentire un utilizzo molto minore dei presidi sanitari e di terreni agricoli, consentendo nel contempo di risolvere le problematiche legate all’agricoltura nei paesi in via di sviluppo ed alla denutrizione.

Mentre nel resto del mondo le coltivazioni con sementi geneticamente migliorate stanno aumentando esponenzialmente, in Europa, e segnatamente in Italia, si continua a demonizzarle e si promulgano leggi e decreti che, non solo ne impediscono la coltivazione, ma bloccano persino la ricerca. I risultati nefasti di questo stato di cose si concretizzeranno con l’asservimento ancora maggiore della nostra agricoltura alle multinazionali, con l’inaridimento e la distruzione dei nostri laboratori di ricerca in questo settore, con l’emigrazione dei ricercatori verso lidi meno ostili e, anche se può sembrare paradossale, con la definitiva disfatta dei nostri prodotti tipici, in quanto le ricerche volte a risolvere i problemi che affliggono le colture tradizionali, saranno anch’esse vietate.

Va tenuto presente che ENEA, CNR, Università e Società di ingegneria genetica a capitale pubblico sono attivamente impegnate per sviluppare biotecnologie volte alla tutela dei prodotti tipici italiani.

Infatti, la crescente attenzione verso i prodotti tipici italiani, da parte del mercato, sta evidenziando un preoccupante problema: molti di essi sono a rischio estinzione! Molte delle varietà, che desidereremmo salvare dalla globalizzazione della grande distribuzione, hanno difetti genetici che ne condizionano pesantemente la produttività. Frequentemente si tratta di sensibilità ad agenti patogeni (virus, funghi, batteri). Ad esempio, il pomodoro San Marzano è decimato da un virus (il CMV), la produttività del riso Carnaroli è drasticamente ridotta da un fungo parassita, la vite Nero d’Avola è indebolita da un virus, le viti dell’Oltrepò Pavese sono uccise dal flagello, Flavescenza dorata.

Attualmente si pone generalmente rimedio a questi problemi con estesi trattamenti chimici in campo (insetticidi, fungicidi, ecc.), spesso ripetuti frequentemente nel corso dell’anno.

Ciò comporta un aumento dei costi e anche dei pericoli per la salute umana ed un pesante impatto sull’ambiente. In taluni casi poi, non esistono trattamenti opportuni, e si preferisce passare ad altre coltivazioni, restringendo la lista dei prodotti tipici.

Quanto sopra esposto non deve indurre a pensare che le ricerche in atto nel nostro Paese non tengano conto della necessità di utilizzare, quando possibile, tecnologie che sono definite (impropriamente) ecologiche. La cosiddetta “lotta biologica” ai parassiti, effettuata per mezzo di antagonisti, predatori e parassitoidi, è nata nel nostro Paese (Antonio Berlese, Università di Pavia, 1925); la tecnica dell’Insetto sterile è stata utilizzata negli anni sessanta dal Professor Italo Dante De Murtas del Centro Ricerche Casaccia dell’ENEA; il Biolab di Cesena, dove vengono allevati industrialmente antagonisti dei parassiti, è il risultato di una collaborazione fra l’Università di Bologna e l’ENEA.

Spesso i mass media ci informano di coltivazioni OGM distrutte, di prese di posizione da parte di politici vari contro queste tipologie di coltivazioni, di dibattiti tenuti da sedicenti esperti che hanno l’unico scopo di terrorizzare e disorientare il cittadino, mentre una corretta informazione non è facilmente accessibile perché non fa notizia.

Prodotti non “contaminati” da OGM.

Da decenni alcune aziende hanno impostato la loro campagna pubblicitaria sul concetto, scorretto e fuorviante, di prodotti non “contaminati” da OGM. Concetto subito ripreso dalla stampa non specialistica e da alcuni politici.

Ma vediamo di vagliare criticamente il significato di questa parola e la sua applicazione nel contesto: dal dizionario della lingua italiana Devoto-Oli, apprendiamo che contaminare significa infettare, inquinare, alterare. Quindi, se vogliamo utilizzare correttamente la lingua italiana, dovremo convenire che gli organismi geneticamente modificati infettano, inquinano, alterano i cibi in cui sono contenuti.

Ovviamente le cose non stanno così, in quanto, anche ammesso che tali alimenti possano arrecare dei potenziali danni, nonostante l’evidenza sperimentale e pratica lo escludono, certamente non infettano, non inquinano, non alterano. Allora questa parola, che tanta presa ha sull’opinione pubblica, è usata a sproposito. Ma creare allarmismi ingiustificati, con l’utilizzo di argomenti terroristici, non costituisce reato?

Si potrebbe obiettare che tali organismi, possono però provocare allergie, oppure ibridarsi con le coltivazioni tradizionali. Analizziamo queste possibilità: come è noto, le allergie sono provocate da sostanze definite allergeni (scusate l’involontaria tautologia), indipendentemente se questi sono contenuti in prodotti naturali, coltivati, o addirittura di sintesi, quindi, per provocare allergie è necessario che i geni aggiunti al genoma complessivo della pianta siano precursori di allergeni; passiamo all’ibridazione, questa può avvenire effettivamente fra specie simili, o fra individui della stessa specie, al verificarsi di questa eventualità la pianta selvatica, avendo una maggiore fitness rispetto alla pianta selvatica finirà per rendere svantaggioso l’ibrido e favorirne la non sopravvivenza.

Il “Mon 853”.

Anni fa, sulla stampa nazionale è apparsa la notizia che, una varietà di mais transgenico, prodotto dalla multinazionale Monsanto, il “Mon 853”, è stato accusato dalla stampa inglese di provocare carcinomi in topi da laboratorio. La Monsanto ha reagito segretando il lavoro in oggetto. Ciò dimostra, ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la necessità di rigorosi controlli pubblici su ogni nuovo prodotto immesso sul mercato. Infatti, ogni tecnologia utilizzata correttamente, impone di valutare accuratamente tutto ciò che produce ed impone di controllare continuamente le produzioni. Sarebbe auspicabile che i controlli venissero eseguiti per tutte le derrate alimentari, poiché è ampiamente dimostrato che problemi possono derivare anche da prodotti “tradizionali”.

Probabilmente i veri motivi per cui l’utilizzo di piante geneticamente modificate in agricoltura viene visto con apprensione da parte dell’opinione pubblica sono da ricercarsi, oltre che nella campagna mediatica più sopra discussa, nella scarsa conoscenza scientifica del cittadino medio, nel fatto che solo una minima parte della popolazione si dedica all’agricoltura (il 3 o 4% del totale), e soprattutto in quello che è diventato un perverso gioco dell’oca, per cui i politici, per tranquillizzare la popolazione, emanano leggi e divieti sempre più stringenti, il cittadino li interpreta come risposta ad un effettiva pericolosità e pretende ulteriori garanzie, e così di seguito.

Ovviamente questo stato di cose non è privo di nefaste conseguenze.

In primo luogo, bisogna considerare che i mercati sono ormai internazionali, quindi bisogna essere informati, ad esempio, sul fatto che il passato di pomodoro consumato in Italia proviene per un terzo dalla Cina, ed il commercio favorisce i prodotti più competitivi, a prescindere dalla loro qualità e provenienza, mentre i problemi che affliggono le produzioni nazionali non possono essere risolti con i sistemi tradizionali. Viceversa, l’utilizzo oculato delle tecnologie moderne consentirebbe di mantenere competitivi i prodotti locali, salvaguardando nel contempo la diversità genetica delle cultivar.

Alcune considerazioni necessarie per quanto concerne l’agricoltura biologica.

Con questo termine viene indicata la pratica agricola effettuata senza presidi sanitari (pesticidi, ecc.), con l’utilizzo di concimi non di sintesi, e con varietà di piante definite “naturali”. Ma, come già discusso più sopra, la quasi totalità delle piante coltivate dall’uomo sono il frutto di più di diecimila anni di ibridazioni effettuate dall’uomo che ha selezionato le caratteristiche a lui più utili, quelle per intenderci che sarebbero state scartate dalla selezione naturale, in quanto non utili alla sopravvivenza in natura, poiché una pianta selvatica non si evolve per nutrire l’uomo, ma per sopravvivere e riprodursi.

Quindi, le piante coltivate con la tecnologia dell’agricoltura biologia non sono naturali, ma semmai ottenute con ibridazioni tradizionali. Per quanto concerne il non utilizzo di presidi sanitari, sappiamo con certezza che, anche le piante ottenute dall’uomo, sono in grado, quando attaccate dai parassiti, di produrre tossine in grado di difenderle. Per cui non è detto che l’utilizzatore finale debba sentirsi più tranquillo nel loro consumo.

La concimazione naturale.

E veniamo alla concimazione naturale: questa rifiuta i concimi di sintesi che, chimicamente, contengono gli stessi elementi necessari allo sviluppo di quelli di origine biologica. In questo modo, le coltivazioni definite biologiche dipendono da produzioni di deiezioni animali e da compost, a loro volta provenienti da allevamenti e coltivazioni “naturali”, per cui si tratta di coltivazioni estensive e non intensive, richiedendo spazi maggiori di terreno agrario.

Questo ci porta alla considerazione che, in un pianeta abitato da più di otto miliardi di persone, con intere Nazioni in cui la denutrizione è ancora un problema reale, l’agricoltura biologica rappresenta un lusso, non necessario, dei paesi ricchi. Del resto, nei paesi più poveri, il raggiungimento dell’accesso ad una quantità sufficiente di cibo è un’impellente necessità, e queste polemiche sono percepite, come immorali.

Probabilmente, sarebbe necessario istituire su queste tematiche, un osservatorio tecnico che interfacci con il mondo politico, garantendo la massima trasparenza e correttezza, nell’interesse del cittadino, fruitore finale della produzione.

Leggi anche: Ostilità verso gli OGM

No Comment! Be the first one.